トレーディングカードゲーム(TCG)は長い歴史の中で、人気アニメを題材にしたカードゲームを展開することによって、多くの新規ユーザーを獲得してきました。

それは現在でも変わることなく、昨今話題となっているアニメも続々とTCG化しています。

では、過去TCG化された人気アニメは

どのようなカードゲームだったのか?

本当に面白く原作の要素を残せているのか?

私がプレイしたことのある数少ないTCG歴の中から、アニメ原作のTCGをランキング形式で紹介してゆきたいと思います。

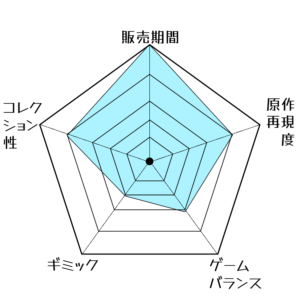

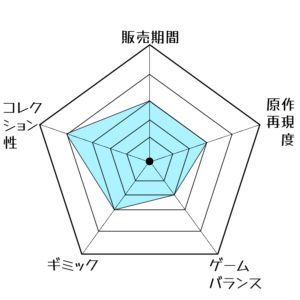

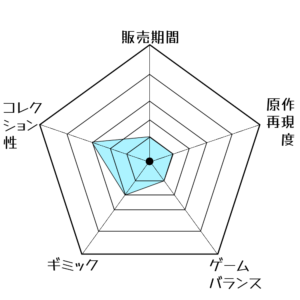

ランキングは独断と偏見によって、基準を設けて各5段階で点数化しています。

※かじった程度のTCGもあり評価内容に偏りがありますが、あくまで個人の感想ですので予めご了承ください。

- 販売期間

- 原作再現度

- ゲームバランス

- ギミック

- コレクション性

今回は記事の都合上、以下のTCG類は対象外としています。

- トレーディングカードアーケードゲーム:TCAG

三国志大戦、甲虫王者ムシキングなど - 複数の原作を含むカードゲーム

ヴァイスシュヴァルツ、プレシャス メモリーズなど - カードゲームが主題のアニメ

遊戯王オフィシャルカードゲーム、デュエルマスターズなど

1位:ポケモンカードゲーム

1位は言わずと知れた日本を代表するゲーム「ポケットモンスター」と同名アニメを題材にしたカードゲームで、日本では初の国産TCGであり、2021年には発売25周年を迎え、これまでのカード累計製造枚数はなんと432億枚以上。

原作ゲーム・アニメ同様にポケモンを6体倒すと勝利(ポケモンVなど例外あり)、ワザ・進化・どうぐ持ち・タイプ相性・状態異常など、実際のポケモンバトルさながらの再現度にもこだわりを感じます。

そんな長寿TCGポケモンカードは、ルールの単純さから老若男女を問わず人気があり、世界大会などの競技シーンでも今なお人気の高いカードゲームですが、その反面で競技シーンの環境にはある程度偏りがあり、カードゲームとしてのオリジナリティにはやや欠ける部分があります。

競技シーン以外にもコレクションとしての価値は高く、ポケモン以外にもゲーム・アニメに登場したトレーナー(サポートカード)の人気カードやプレミアカードは高値で取引され、2022年3月のオークションでは初期版リザードンが、約4億3,900万円という過去最高金額で落札されたことで、一大ニュースとなりました。

一時期は転売の温床として新規プレイヤーの参入が難しい状況でしたが、最近ではパックの大量生産や再販など公式の企業努力により、以前よりも市場価格が安定したことで、より手軽なカードゲームとして定着しました。

2位:デジタルモンスターカードゲーム

2位はたまごっちと共に人気を博した携帯ゲーム「デジタルモンスター」およびアニメ「デジモンアドベンチャー」以降のシリーズを題材にして1999年バンダイから発売されたカードゲームで、原作のような育成・進化・対戦が楽しめるシンプルさで人気を博しました。

アニメのシリーズごとにカードデザインもリニューアルされ、「デジモンテイマーズ」ではカード自体をバトルシステムとして取り入れ、2020年にはリブート企画として復活した「デジモンカードゲーム」も含め10年以上の歴史あるカードゲームです。

私は主に「デジタルモンスターカードゲーム」の初期版しか触っていないのですが、原作同様に好きな完全体や究極体目指して進化するデジモンを主軸に構築することはできるものの、最初期はまだ純粋な攻撃力と運の対決が目立ち、割と原始時代な印象があります。

ただ、以降のシリーズではアーマー進化やジョグレス進化などアニメに登場した進化方法も実装され、構築やコンボの多面化が施されたように思います。

カードイラストも、初期は昔ながらの絵柄でありつつ、最新シリーズはオリジナルカードイラストになるなど収集する楽しさもありました。

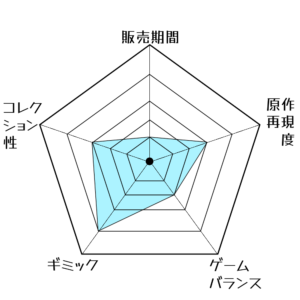

3位:メルヘヴン THE ÄRM BATTLE

3位は週刊少年サンデーで連載していた漫画「MÄR(メル)」およびアニメ「MÄR-メルヘヴン-」を題材にしたカードゲームで2005年にコナミから発売されました。

原作のウォーゲームを模したような1vs1のÄRMバトルを再現していて、ステージをダイスで決定する、ÄRMに属性がある、などの原作要素もある程度盛り込まれています。

このカードゲームの特徴として、原作に登場する魔力を帯びたアクセサリー=ÄRM(アーム)を模した指輪「ÄRMリング」を対戦時に身に着け、特殊なカードを発動する際に専用の置き場に配置することで強力な効果を得ることが出来ます。これによって他のTCGには無い、カードに合わせたÄRMリングの選定という要素が加わりました。

しかしカードを揃える以上に、デッキに必要なÄRMリングを買うハードルが高く、買えない者は勝負が始まる前から盤外で負けるというチェスの兵隊(コマ)も思わず同情する結果となり、そのコスパの悪さから、カードだけで完結する他のTCGへユーザーが流れる結末を迎えてしまいました。

カードはアニメシーンを模したイラストが多く目新しさはないですが、ÄRMリングは原作のシルバーアクセサリーのデザインを再現したグッズとして人気も高く、カードゲームに関係なく収集する人も現れるほどでした。

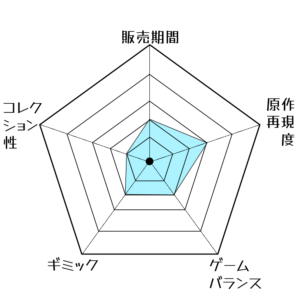

4位:NARUTO CARD GAME

4位は週刊少年ジャンプで連載していた漫画「NARUTO -ナルト-」と同名アニメを題材にして2002年バンダイから発売されたカードゲームで、里の長となって忍を配備し戦果を得ることを目的として、チャクラを練る、スリーマンセルのチーム編成、忍術を駆使した戦闘といったアニメ序盤の要素が主に含まれています。

当時バンダイ製TCGの主流となっていたカードダスとパックカードが同時に発売開始され、後の「NARUTO -ナルト- 疾風伝 CARD GAME」最終弾まで約6年間すべてのパックと同時発売されました。その後は2005年から展開されたデータカードダスのTCAGとして「ナルティメット」シリーズが2009年まで稼働する人気カードシリーズです。

アニメでも見られた戦闘時の術と術による応酬が醍醐味と言えますが、初期のカードではドローソースが少なくチャクラを練るとあっという間に手札リソースが枯渇してしまうため、チャクラの管理にも気を配らなければなりません。

しかし、悠長にチャクラを練っていると上忍に物理で圧倒され、うすらとんかち下忍のナルトくんでは一方的に殴り倒されてしまい、結局コスパの良い忍を詰め込んだ寄せ集めデッキが横行しました。

カードイラストはアニメシーンをそのままカード化したものが多く、小学生時分でもコレクション性はあまり無いなと感じるほどでした。余談ですが、カード効果で【このカード】といったカード自身を差すときの文言が【これ】なのが個人的なツボだってばよ。

5位:ドラゴンドライブ

5位は月刊少年ジャンプで連載していた漫画「ドラゴンドライブ」と同名アニメを題材にしたカードゲームです。

2000年にバンダイのオリジナルカードゲームとして発売された旧シリーズは、他のメディアミックスされたTCGに比べ知名度が伸び悩み、後の2002年漫画・アニメ開始後に同社より発売された新シリーズは、漫画・アニメの人気と相乗し好調に人気を伸ばしてゆきました。私は新シリーズから知ったクチなので、本記事ではこちらを主に紹介します。

このカードゲームは紹介するなかでも圧倒的な肉弾戦で、強力なカードを持っている人間が勝つという、シンプルで豪快なゲームバランスはドラゴンドライブと言うよりもはやゴリラドライブ。更に環境を席巻していた強カードは多くが月刊ジャンプなどの付録になっているプロモカードや、パックの高レアリティカードで入手も困難でした。

更にターンが戦闘フェイズの前に2度入れ替わるという独特なシステムも相まって、新規参入者のハードルを上げてしまったのか、2003年アニメの放送終了後、後を追うように2004年に漫画が連載終了し、同時期にTCGも販売が終了しました。

ただ、ドラゴンをメインとしたコンテンツ展開ということもありカードイラストはほとんどが格好良いドラゴンですし、漫画やアニメは今でもファンがいるほど人気な完成度の高い作品でした。

6位:シャーマンキング 超・占事略決

堂々の6位は週刊少年ジャンプで連載していた漫画「シャーマンキング」と同名アニメを題材にして2001年タカラトミーより発売されたカードゲームで、後にTCGを題材にしたゲーム「シャーマンキング 超・占事略決」がゲームボーイカラーとゲームボーイアドバンスから3作発売されました。

背景設定は原作のシャーマンファイトを再現……し切れておらず、プレイヤーを含めて3人1チームという強引な設定で、デッキ内に投入できるシャーマンも2人までと、シャーマンファイト本戦の設定すらまともに再現されていません。

更にカード化されている霊の大半は原作にもアニメにも登場していないオリジナルの霊ばかりで、侍や忍者の他に、軍人やギャング、女子高生や原始人まで存在し、果てには鹿や象やウサギといった名前のない動物までカード化されていました。パックを購入して名前のない「牛」カードが出たときの子どもの気持ちを考えたことはあるのでしょうか。

デッキ傾向も主にビートダウン系とバーン系の2極に大別され、お気に入りのシャーマンを入れた構成が作りづらい上、強力なカードがゲーム購入者特典と入手難易度も高く、満足なデッキを作るのも難しい状態でした。

そして極めつけは、2003年に発売された「オーバーソウル スターター」よりカードデザインやルールが変更され、今まで使っていたカードがただの紙切れになるというご乱心によって人気は衰退し、アニメの放送終了も重なり同年2003年に販売が終了しました。

しかし、大会限定カードとして配布されたプライズカードは数十万円で取引されるほど、一部プレミア価値のあるカードにコレクション性の高いTCGです。

2021年には「カードファイト!! ヴァンガード」とコラボし再びTCGの世界へよみがえると、専用の「SHAMAN KINGレア」というレアリティが生まれる高待遇。2022年にはアニメの続編まで発表されて、もしかしてシャーマンキングブーム復活の兆しでは?原作ファンとしては是非このまま再ヒットしてよみがえっていただきたい。

さいごに

アニメ原作TCGと言えば、2022年7月8日にあの世界的人気漫画「ワンピース」を題材にした新作カードゲーム「ONE PIECE カードゲーム」のスタートデッキ4種が発売されました。

実は2002年にアニメ版を題材にして一度TCG化されていて、ウォーターセブン編までの約3年間販売されていましたが、今回は漫画版を主な題材にしたTCGとなり、船長とクルーを自分で選んでオリジナル海賊団を作ろうというシステムや、漫画でおなじみの描き文字「ドン!!」をカード化した「ドン!!カード」が存在するという面白い試みが見られます。

漫画イラストだけでなくアニメイラストや、イラストレーターによるオリジナルイラストカードも多数収録されていました。カードはワノ国編など新しいキャラクターも収録され、今後最新映画のオリジナルキャラクターのウタなど含む、アニメ映画版のスタートデッキも登場予定です。

7月22日には第1弾ブースータパック「ROMANCE DAWN」が発売されますので、気になった人は公式サイトを是非ご覧ください。

アニメのTCG化がいかに難しいかを再認識しましたね。

どの作品も原作のゲーム・漫画・アニメはいずれも甲乙の付けようがない素晴らしい作品たちで、多くのファンのため日夜TCG開発が行われていることと思います。

紹介したほとんどは既に販売が終了していますが、機会があれば一度手に取って遊んでみてください。